2006

Altre recensioni

28/11/06 Archiviato in: L'enigma di Piero

Gentilissima Prof.ssa Ronchey,

in aggiunta alle precedenti, invio la recensione da me pubblicata ne «L'Avvenire dei lavoratori», pervenutami da Zurigo con News letter in data 06 ottobre 2006.

Cordialmente

Giuseppe

L’enigma di Piero

Note a margine di un nuovo saggio di Silvia Ronchey

di Giuseppe Muscardini

La flagellazione conservata alla Galleria Nazionale delle Marche rappresentò davvero un enigma per gli studiosi di Piero della Francesca. Quel soggetto diffusissimo, con Cristo sullo sfondo angariato da due impietosi sgherri, che usano pari violenza a quella vista nel celebre film di Mel Gibson, lo ritroviamo copiosamente nelle chiese e nei musei. Ma nell’opera in questione i critici hanno sempre avuto il dubbio che la flagellazione, posta nel dipinto su un piano prospettico diverso da quello delle tre figure che campeggiano invece nel proscenio sulla destra, valga a depistare l’osservatore in funzione dell’enigmatica rappresentazione di fatti più vicini all’epoca di Piero, che non a quella di Cristo.

È seducente l’ipotesi di Silvia Ronchey, autrice di questo libro dall’impianto singolare: attraverso opportuni riferimenti mutuati della più recente indagine storiografica, e comparando con l’iconografia conosciuta le fisionomie e gli abbigliamenti dei personaggi raffigurati in seria conversazione fra di loro, si può dedurre che i tre non sono altri che Bessarione, Niccolò III d’Este (promotori nel 1438 del celebre Concilio di Ferrara) e il "porfirogenito" Tommaso Paleologo, interessato al potere dinastico dell’impero bizantino. Quel concilio, cui partecipò Giovanni VIII Paleologo - per l’occasione ospitato a Palazzo Paradiso - fu indetto per unificare le chiese di Oriente e di Occidente in disaccordo su questioni teologali, ma in un momento in cui incombeva il pericolo della fine dell’Impero di Bisanzio, minacciato dall’Islam. Iniziato a Ferrara, ma conclusosi a Firenze poiché un’epidemia di peste colpì la popolazione ferrarese, negli annali della Chiesa il concilio fu considerato evento straordinario, paragonabile nella nostra storia più recente alla conferenza di Yalta. Un evento che tuttavia non servì ad impedire quindici anni dopo la caduta di Costantinopoli, conquistata dai Turchi nel 1453.

In considerazione del fatto che il controverso dipinto di Piero della Francesca è datato al 1455, Silvia Ronchey attinge sapientemente all’iconografia ufficiale e confronta le sembianze del Paleologo (cappello importante dalla visiera pronunciata) con l’effigie su monete e medaglie, oltre che con l’immagine del codice noto come La Spagna in rima, conservato presso la Biblioteca Ariostea. Raffigurato di profilo anche da Piero, con occhio venato dal dubbio il Paleologo assiste alla flagellazione di Cristo in luogo di Pilato, mentre un uomo di spalle con turbante e caffettano, impersonando il sultano turco, muove verso il colonnato dove si svolge la scena per godere da vicino del supplizio da lui stesso ordinato.

Ecco dunque Ferrara, di cui si intravedono in uno scorcio sulla destra - secondo l’interpretazione all’autrice - le solenni architetture; ecco Ferrara, luogo della possibile concordia fra credenze e fedi diverse; ed ecco Niccolò III d’Este, con il capo rasato e il sottomento adiposo, il regnante che mandò a morte il figlio Ugo e la giovane moglie Parisina colti in flagrante adulterio, ma capace di far confluire nella città estense le personalità religiose più in vista del suo tempo, per pacificare gli animi di credenti e politici.

L’ipotesi di Silvia Ronchey si fa ancora più interessante quando si riscontra, avanzando nella stimolante lettura, come l’argomento sia ben suffragato da ricerche serie e approfondite. Se veritiera, l’interpretazione della studiosa aggiungerebbe un tassello significativo all’iconografia estense, con Niccolò III raffigurato dal grande Piero della Francesca; ma, ancora più importante, comproverebbe uno storico precedente di cui possiamo andare fieri ancora oggi: Ferrara città della pace, anche all’epoca di Piero. A una settimana dalla morte di Oriana Fallaci e dall’inizio delle infuocate polemiche che hanno seguito il discorso di Benedetto XVI a Ratisbona, nel tentativo di sciogliere un enigma questo libro lascia comunque ben sperare nella possibilità di un dialogo. Così come avvenne un tempo, proprio a Ferrara.

SILVIA RONCHEY, L’enigma di Piero, Milano, Rizzoli, 2006

Altre recensioni

17/11/06 Archiviato in: L'enigma di Piero

Gentilissima Prof.ssa Ronchey,

negli ultimi mesi ho avuto occasione di pubblicare recensioni a L'enigma di Piero in periodici italiani ed elvetici. Su consiglio del comune amico Marco Bertozzi, Le invio le stringhe dei periodici on-line in cui la recensione compare:

1. L’enigma di Piero, Milano, Rizzoli, 2006, recensione al romanzo di Silvia Ronchey, in Leggoanch’io, rubrica di recensioni in in Eventi culturali de «Il Bernina», periodico on-line di Poschiavo (Svizzera), martedì, 24 ottobre 2006; http://www.ilbernina.ch/evento.php3?inserto=5&pagina=4

2. L’enigma di Piero. Note a margine di un nuovo saggio di Silvia Ronchey, in «L’Avvenire dei lavoratori», periodico cartaceo e on-line di Zurigo (Svizzera), Rubrica “Il libro”, venerdì 6 ottobre 2006; News letter ADL 06/40.5 del 6 ottobre 2006; cfr. inoltre Servizi del giorno.

3. Recensione al libro di Silvia Ronchey, L’enigma di Piero, Milano, Rizzoli, 2006, in Volta la carta, rubrica di segnalazioni bibliografiche del periodico on-line «Cronaca Comune» di Ferrara, lunedì 25 settembre 2006; http://www.cronacacomune.fe.it/index.phtml?id=994.

So che i Suoi impegni culturali La porteranno a breve a Ferrara. In attesa di stringerLe la mano e di congratularmi personalmente per il meritato riscontro ottenuto con L'enigma di Piero, Le auguro buon lavoro e porgo cordiali saluti.

Giuseppe

Donne a Venezia

20/11/06 Archiviato in: Civiltà bizantina

Gentile Collega:

sono molto interessato al Suo articolo: "Un'aristocratica bizantina in fuga:....." , comparso nella pubblicazione qui di seguito specificata (da pag. 11 a pag. 24)

Livello bibliografico: Monografia

Tipo documento: Testo a stampa

Titolo: Donne a Venezia : vicende femminili fra Trecento e Settecento / a cura di Susanne Winter

Pubblicazione: Roma : Edizioni di storia e letteratura ; Venezia : Centro tedesco di studi veneziani, 2004

Descrizione fisica: VIII, 223 p. : ill. ; 21 cm.

Collezione: Venetiana - 1

Numeri: ISBN - 88-849-8163-8

Nomi: [Autore] Winter , Susanne

Paese di pubblicazione: IT

Lingua di pubblicazione: ita

Mi chiedo (Le chiedo) se volesse essere tanto cortese da farmi avere un estratto, oppure una fotocopia, dell' articolo in questione che, a quanto mi dicono, non sembra essere di facile reperibilità.

Nella speranza ciò non sia per Lei un fastidio eccessivo, La ringrazio cordialmente.

Claudio

Caro Claudio,

il volume "Donne a Venezia", a cura di Susanne Winter, è pubblicato dalle Edizioni di Storia e Letteratura e si può facilmente ordinare online alle stesse. Se le risultasse difficile, me lo faccia sapere: le invierò una fotocopia delle pagine del mio articolo (estratti non ne sono stati stampati); anche se sarebbe un peccato, perché l'intero volume è davvero degno di nota.

Resto in attesa di notizie, a presto,

Silvia Ronchey

Niccolò Pizzolo

19/11/06 Archiviato in: L'enigma di Piero

Ho scoperto che il mio Sant'Agostino è in realtà un Sant'Ambrogio e che il mio Niccolò Pizzolo è Nicolò Pizolo; ciò che rimane sono comunque i frammenti delle foto; non so se Amicare Pizzi nel 1944, nella sua campagna fotografica per il libro di Fiocco sugli Eremitani (del 1947 che non son riuscito a trovare) ha realizzato immagini a colori delle lunette.

A proposito di Bessarione, non furono le argomentazioni contenute nel De Spiritu Sancto di Ambrogio (primo a parlare di filioque), insieme con gli scritti di S. Ilario, Sant'Agostino e Leone Magno, a "convincerlo?" alle tesi della chiesa romana?

Per le immagini degli Eremitani il sito è

http://www.progettomantegna.it/gal.html

Cordiali saluti

Sergio

Ritratti di Bessarione

03/11/06 Archiviato in: L'enigma di Piero

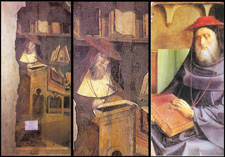

Ritengo che l'immagine del san Girolamo di Marco Costanzo sia davvero importante perchè più che l'anello

di congiunzione tra il Bessarione di Berruguete e il Sant'Agostino di Carpaccio, credo sia il trait d'union fra

il Bizantino di Piero e il Bessarione di Berruguete; direi anzi trattarsi proprio di tre ritratti della stessa persona

fatti dal vero e non da descrizione, che il tratto saliente sia proprio l'occhio sporgente (un po' alla Lionel Stander,

quello di Per grazia ricevuta), appena più evidente nell'immagine siciliana, oltre allo stesso naso, lo stesso ovale, le

stesse labbra, la stessa barba, in età diverse. Sono tratti che si raccontano, ma che se non si vedono non si rappresentano.

In Costanzo e in Piero il profilo è quasi lo stesso.

Le invio la scheda su Marco Costanzo che si può facilmente trovare nel Quattrocento dell'Electa (dove unica

immagine è, in bianco e nero, la Trinità del Museo Bellomo).

Circa i legami con Bessarione del San Girolamo di Siracusa, credo che passino per Urbino; è proprio qui che

venne fondato, dal Beato Pietro Gambacorta da Pisa l' "Ordo fratrum eremitarum s. Hieronymi congregationis

b. Petri de Pisis", e sino al 1860 ha avuto sede la "casa madre", in un sito donato all'ordine da Ottaviano degli Ubaldini;

Martino V e poi Eugenio IV, approvarono e arricchirono di privilegi la nuova congregazione che si diffuse

in tutta Italia (sant'Onorio al Gianicolo, San Sebastiano a Venezia solo per dire alcuni dei conventi) . E' sopravvissuta

fino al 1933. A presto

Sergio

Complimenti

28/11/06 Archiviato in: Civiltà bizantina

Gentile Dott.ssa Ronchey,

ho avuto il piacere di assistere alla trasmissione di Martedl 28 novembre su La 7 nel programma otto e mezzo. L'argomento era la Turchia e il viaggio del Papa in quella nazione. Ho apprezzato moltissimo i suoi interventi molto approfonditi e presentati con molto garbo. Mi riprometto di studiare più da vicino i suoi lavori.

Colgo l'occasione per salutarla cordialmente,

Giorgio

complimenti per la trasmissione.....delle idee!

Ho avuto occasione di vedere su La7 ieri sera il programma otto1/2 e sono rimasta assai colpita dalla passione e dalla lucidità con la quale ha proposto in modo scientifico e affascinante un nuovo -per me- modo di leggere la storia. Mi piacerebbe sentirla parlare per ore ed ore di questi argomenti, ma nell'impossibilità ovvia che ciò possa essere, mi limiterò a leggere ciò che ha scritto. Grazie

Giovanna

Otto e mezzo

28/11/06 Archiviato in: Civiltà bizantina

Ill. Professoressa,

in merito alla trasmissione su La 7 cui Lei ha partecipato, mi permetto di sottoporle alcuni punti:

1. Mamometto conquistò a forza La Mecca e trucidò con l'inganno gli Ebrei di Medina: non ha dunque senso parlare di Islam all'inizio pacifico;

2. gli Arabi musulmani conquistarono il Vicino Oriente e ne furono i dominatori: il fatto che inizialmente i cristiani (magari monofisiti scontenti dell'ortodossia bizantina) rimasero larga parte della popolazione non toglie che vivevano in condizioni di inferiorità, tanto che dopo qualche secolo si giunse all'islamizzazione massiccia di quelle terre (per non parlare dell'Africa del Nord);

3. Giovanni Damasceno scrisse per convincere i musulmani della verità della religione cristiana, non per "dialogare";i temi di "pace e amore" sono un chiaro frutto del messaggio di Cristo, anche se oggi tutti se lo sono dimenticato;

4. il Sultanato di Iconio sarà anche stato multietnico e multiculturale (sotto pieno dominio musulmano, perr!), ma i Selgiuchidi entrarono in Anatolia dopo aver sconfitto e catturato Romano IV, e i Bizantini tentarono sempre di ricacciarli indietro; h imbarazzante dover ricordare queste cose ad una professoressa di storia bizantina;

5. esistono due volumi della Fondazione Valla sulla eco dolorosa in Europa della perdita di Costantinopoli nel 1453;

6. i Greci non persero mai il sogno di riconquistare Costantinopoli.

Distinti saluti,

Luca

Caro Luca,

studiare il passato ed esaminare gli eventi storici senza pregiudizi e di prima mano - cosa che per me è un mestiere, ma che sarebbe utile a tutti, e anche renderlo possibile, pubblicando, traducendo e commentando le fonti, fa parte del mio mestiere - serve anzitutto a evitare i giudizi sommari dettati dalla propaganda ideologica passata o presente. Anzi, potrei dire che questa è la prima utilità della cultura in sé stessa.

Un approfondimento anche minimo degli eventi che condussero al dominio arabo delle coste meridionali del mediterraneo nel VII secolo d.C., e di come questo si attuò, affermò e sviluppò, smentisce senza lasciare adito a dubbi o polemiche la leggenda romantica, basata su certa propaganda già medievale, di una particolare ferocia e intolleranza del primo islam: su questo sono d'accordo tutti gli storici. Quanto a Giovanni Damasceno, non scrisse certo le sue opere teologiche per convincere i musulmani, ma i cristiani, e la sua opposizione all'iconoclastia fu sostenuta e protetta dal califfato, dove si trovava il monastero di San Saba, in cui poté vivere e scrivere in assoluta libertà.

Quanto all'islam selgiuchide e poi osmano, il discorso è più complesso ma la sostanza non cambia. Certo, le guerre sono sempre terribili e crudeli, lungo tutta la storia dell'umanità e fino ad oggi: lo dimostra quanto ancora la nostra evoluta civiltà contemporanea sta lasciando accadere in Iraq o in Afghanistan, per menzionare solo le parti del mondo di cui più parlano i nostri telegiornali. Ma considerare la conquista turca di Costantinopoli del 1453 più terribile e crudele di quella crociata del 1204 è, di nuovo, un errore storico oggettivo. Nessuno meglio di un bizantinista conosce le testimonianze coeve su entrambe. La benemerita Fondazione Valla, di cui sono stata redattrice per vent'anni, offre da tempo ai lettori gli stupendi volumi curati da Pertusi con le testimonianze sulla caduta del 1453; ma anche, da qualche anno, la storia di Niceta Coniata, in cui è descritta - ed è una sola delle fonti che lo fanno - la conquista latina del 1204. Le consiglio di leggerla, insieme magari alla Storia delle crociate di Steven Runciman (Einaudi), per rendersi conto di quanto a lungo e quanto atrocemente abbiamo praticato noi cristiani, nel nostro passato, la guerra santa. Questo non assolve nessuna violenza, né passata né presente né futura. E' una pura constatazione storica, e una doverosa consapevolezza culturale.

SR

Ritratti di Bessarione (2)

15/11/06 Archiviato in: L'enigma di Piero

Non so se la mia è una ossessione, ma anche in questa immagine di Del Chierico mi pare sia in primo piano.

Non sono riuscito a verificare chi partecipò alla dedicazione di Santa Maria del Fiore (1471- 25 marzo?), è possibile la presenza di Bessarione? Le riesce di verificarlo?

Saluti

Sergio

Non so se nel 1471 per l'innalzamento della sfera del Verrocchio sia stata rinnovata la cerimonia celebrata nel corale.

Non ho trovato notizie di solennità a Firenze nel '71 che potrebbero giustificare Bessarione nei panni di Giordano Orsini .Il naso mi pareva niceno.

Il 25 marzo 1436, 138 anni dopo la posa della prima pietra, la cattedrale veniva consacrata dal papa Eugenio IL, che a quel tempo si trovava a Firenze. "Il giorno venticinque di marzo, ch'è la festa dell'Annunciazione ed era, in Firenze, principio dell'anno, il papa Eugenio AL consacrò il tempio di S. Maria del Fiore... Fu celebrata quella consacrazione con molta grandissima solennità, essendosi dalle scalee di Santa Maria Novella, dove il Papa dimorava, insino a quelle del Duomo alzato un palco alto da terra circa tre braccia, ricco di tappeti e d'ogni magnificenza, sul quale andassero fuori della calca egli e tutto lo accompagnamento suo, ch'erano molti Cardinali e Vescovi e Principi e Ambasciatori, e tutta la Signoria, tenendo la coda del papale ammanto il gonfaloniere Davanzati, che fu da Eugenio, per mano di Sigismondo Malatesta, fatto insignire della cavalleria" (G. Capponi, Storia della Repubblica di Firenze, II, 1). Il Pontefice consacrò di sua mano l'altar maggiore, mentre il cardinale Giordano Orsini consacrava il resto del tempio. Pochi giorni innanzi, Eugenio IV aveva donato alla Chiesa Metropolitana la Rosa d'oro.

Terminata la cupola, fu messo mano alla lanterna, anch'essa opera del Brunelleschi, il cui primo marmo fu posto il 25 marzo 1445, alla presenza dell'arcivescovo Antonino Pierozzi, che aveva preso possesso della diocesi il precedente 13 marzo. Morto il Brunelleschi il 16 aprile 1446, l'opera della lanterna fu continuata da altri e fu del tutto terminata il 23 aprile dell'anno 1461.

Nel 1471 fu collocata la grande palla di bronzo dorato, che era stata commessa ad Andrea del Verrocchio, ed infine la croce che sovrasta alla palla, anch'essa di bronzo dorato.

.Estratto da:

Ufficio Diocesano di Documentazione e di Ricerca, "La Chiesa Fiorentina", Libreria Editrice Fiorentina 1993 (a Cura di Giulio Villani e Vittorio Cirri)

Ho trovato invece un'altra immagine che ritengo molto importante. E' il Sant'Agostino che Niccolò Pizzolo dipinse prima del 1453 (anno della morte) nella chiesa degli eremitani di Sant'Agostino in Padova, purtroppo perduto nei bombardamenti del 1944.

Ho reperito una discreta riproduzione dell'affresco che allego. E' una pregevolissima prospettiva che ha sicuramente ispirato la maniera un po' scultorea dei dipinti di Mantegna (che gli era accanto). Credo possa costituire un passaggio credibile fra il Bessarione di Piero e il Sant'Agostino del Carpaccio. Il naso è un po' "duro", scultoreo, come nel mio stendardo, ma credo dipenda da chi dipinge.

Mi pare che l'immagine sia eccezionale; gliela dovevo dopo la mezza "bufala" di stamattina

Ancora cordiali saluti

Sergio

Carissimo Sergio,

la Dedicazione Santa Maria del Fiore di Antonio Del Chierico non la ritengo una bufala, tutt'altro. Anche se commemora un evento del 1436, lo fa nel 1471, e dunque è anche possibile che i tratti di Bessarione siano stati prestati dall'autore a uno dei cardinali. Il problema - e il motivo per cui non le avevo risposto subito - è che nella riproduzione che mi ha inviato, in Word, non riesco a distinguere né i tratti dei volti (non capisco neppure se qualcuno ha la barba!) né i colori degli abiti cardinalizi, mentre questo, come ben sa, specie nel '71, è un dettaglio importante. Se uno dei cardinali ha la barba e indossa un abito nero, un riferimento a Bessarione c'è. Pensa di riuscire a inviarmi un'immagine più leggibile?

Quanto al Sant'Agostino di Niccolò Pizzolo, è indubbiamente notevolissimo (barba più tiara cardinalizia!), ma anche qui la foto è in B/N e non si distingue il colore dell'abito, che invece sarebbe importante. Non so se lo si possa considerare un anello di congiunzione tra Piero e Carpaccio in senso stretto (la mia congettura è che Piero avesse per modello un cartone realizzato a Ferrara, raffigurante Bessarione trentenne in panni bizantini), ma senz'altro il ritratto (o la sua fonte iconografica) è un precedente di quello di Carpaccio. La sua data di composizione (ante 1453) ben si attaglia all'età che Bessarione aveva all'epoca (45 anni) e dunque a una barba ancora scura: appunto come quella che ha in Carpaccio. E ha ragione a dire che la forma del naso è una via di mezzo tra quello di Berruguete e quello del telero di San Giorgio: diciamo un punto di partenza credibile per l'evoluzione cui assistiamo in quest'ultimo, e che è l'unico vero elemento di dissonanza fra il ritratto di Carpaccio (che sicuramente raffigura Bessarione) e la lignée di nasi niceni, ormai bene attestata anche grazie ai suoi apporti, che lega il Bessarione di Piero a quello di Berruguete e alla miniatura di Gioacchino de Gigantibus.

In conclusione, come sempre il suo occhio è acutissimo: ma, di nuovo, pensa di poter procurarsi una riproduzione a colori di Pizzolo, o almeno un'indicazione sul colore dell'abito?

Oltre alla tavola rotonda di Urbino (che a quanto pare si svolgerà tra giganti: sono stati invitati dalla D.ssa Mochi Onori niente meno che Settis, Ginzburg, Paolucci, Bertelli, Strinati, Treffers e Marilyn Lavin), stiamo organizzando un precedente convegno, più strettamente iconografico, che dovrebbe svolgersi a Firenze all'inizio della primavera. Sarebbe magnifico se lei volesse presentare in quest'occasione ufficiale i suoi ritrovamenti!

Per ora un cordialissimo saluto e un grazie sentito,

sua

SR

Un'immagine di Bessarione?

20/07/06 Archiviato in: L'enigma di Piero

E' un particolare dello stendardo della Confraternita di San Giovanni Battista (quella degli affreschi dei Salimbeni) presentato lo scorso anno in occasione della mostra sul Rinascimento Urbinate (Fra Carnevale).

Ritengo sia databile 1472 per la venuta ad Urbino del Bessarione di fine aprile, in occasione della Cresima di Guidubaldo.

Credo di doverglielo perchè qui Bessarione (l'immagine è speculare di quella nota aragonese) in abito da cerimonia (non il nero saio da monaco basiliano) è senza libro insieme con Zoe Paleologina (il cappello frigio è una insegna regale come l'abito rosso), che io non conoscevo. L'immagine è "scannerizzata" dal catalogo Electa.

Come ha capito le identificazioni sono solo mie; le sarei grato se mi facesse sapere qualcosa in merito.

Cordialità

Sergio

Caro Sergio,

la sua indicazione è non solo preziosa, straordinaria. Bessarione è senz'altro lui, e anche l'identificazione con Zoe Paleologina della giovane vestita di porpora e berretto frigio ha ottime probabilità di essere esatta. Purtroppo sono immobilizzata a letto con una vertebra rotta (sono rovinosamente caduta a Siena, per le scale dell'università, mentre trasportavo libri bizantini serviti ai miei studenti per gli esami) e non posso precipitarmi, come vorrei, in biblioteca. Ma ora inoltro la sua mail e la sua immagine a una mia specializzanda che sta facendo il suo tirocinio estivo al Kunsthistorisches Institut di Firenze e la incarico di fotocopiarmi TUTTO del catalogo Skirà, e quant'altro possa essere utile. Nel frattempo cercherò di riflettere che cosa ci faccia l'ineffabile coppia di bizantini sullo stendardo della Confraternita di San Giovanni Battista (santo, peraltro, protettore a Bisanzio della dinastia dei Paleologhi, nonché associato a Bessarione anche in taluni testi - Bessarione, il prodromos - oltreché, secondo una mia fantasia assolutamente non provabile e forse neppure probabile, da Piero stesso nel Battesimo di Londra... Ma ripeto, resto in attesa di più precise notizie sulla datazione, occasione, ambientazione del dipinto per formulare qualsiasi ipotesi. Intanto la ringrazio davvero moltissimo dell'indicazione e spero davvero che rimarremo in contatto.

Un saluto invertebrato,

Silvia R.

Il catalogo della mostra è di Skirà. Avevo inviato la stessa foto ed il testo allegato in ottobre a Concetta Bianca;

non ne ho saputo niente "Ritengo di far cosa gradita inviandole una immagine di colui che ritengo Bessarione, in abito sontuoso (alla sinistra di Federico da Montefeltro e Ottaviano?, alla destra di Battista Sforza?) forse in occasione del suo ultimo soggiorno urbinate (aprile-maggio '72), che sembra speculare di quella contenuta nel codice aragonese "In calumniatorem Platonis". E' un particolare di uno stendardo (rivelatosi inaspettatamente di pregevolissima fattura - potrebbe trattarsi del primo Signorelli) della Compagnia di San Giovanni Battista, restaurato di recente ed ancora in mostra in Palazzo Ducale a Urbino in occasione della piccola mostra allestita su "Fra Carnevale". E' pubblicato nel catalogo, ma a Bessarione non si fa cenno. Cordiali saluti"

Sergio

Complimenti

28/08/06 Archiviato in: L'enigma di Piero

Gentile Prof.ssa Ronchey,

Le scrivo per complimentarmi vivamente con Lei per il suo avvincente ultimo libro sulla Flagellazione. Amante della pittura del divin Piero, seppur solo profano di studi critici, glosse e regesto, ho gustato con enorme piacere l'affresco da Lei tracciato di quel complesso periodo storico e delle sue implicanze sulla creazione dell'opera.

Consapevole della difficoltà di rendere accessibili anche ai non esperti le sottili armi della critica artistica, Lei è riuscita a superare brillantemente anche questo scoglio, instillando curiosità e passione nell'approfondire la conoscenza dell'opera, del pittore e della cultura da lui così magnificamente rappresentata.

Ancora grazie,

Ugo

Complimenti

02/06/06 Archiviato in: L'enigma di Piero

Gentile professoressa,

ho acquistato per caso il suo testo. Sono rimasto stupefatto. Ho scoperto

Bisanzio per caso con Norwich e poi con Meschini.

Mi ha sempre sorpreso la rimozione di una parte così importante della nostra

storia.

Poi è arrivato il suo testo è so è dischiuso un universo totalmente

sconosciuto, in quanto poco praticato dagli studiosi.

Grazie non solo per la competenza e la passione, ma per aver scritto un

libro che si legge come un romanzo.

Sarà il punto di partenza per altri approfondimenti.

Francesco

Altre ipotesi sulla «Flagellazione»

14/09/06 Archiviato in: L'enigma di Piero

Gentile professoressa,

ho letto con passione il suo libro "L'enigma di Piero" e vorrei in primo luogo ringraziarla per averlo scritto.

Per progettare un opera divulgativa di oltre 400 pagine, con un corredo di apparati gigantesco, bisogna essere parecchio coraggiosi. Se poi l'opera in questione riguarda uno specifico periodo della storia bizantina, riflesso nell'immagine di un quadro, bisogna essere persino un po' folli. Nel suo caso il coraggio e la follia sono benedetti dal talento e i risultati sono sorprendenti.

Il suo stile narrativo, avvincente e frammentario, risulta estremamente godibile anche per il lettore più profano, che la segue nella sua ricerca come il topino segue il pifferaio magico. La ricchezza delle citazioni e dei riscontri presentati nel libro, lungi dallo stancare, lusingano il lettore che si sente messo a parte, nello spazio di pochi giorni, di una conoscenza sterminata, acquisita da generazioni di dottissimi studiosi.

Il rischio conseguente è che il lettore profano, specie quello profondamente ignorante come la sottoscritta, si senta, dopo aver letto il suo libro, un piccolo esperto di storia bizantina (nel deserto dell'ignoranza l'unico fiore che cresce facilmente è quello della presunzione) e voglia cimentarsi con variazioni sul tema delle interpretazioni della Flagellazione, così riccamente presentate nel suo libro.

Il senso del ridicolo e la consapevolezza di importunarla con azzardi interpretativi, per i quali non posseggo alcuna competenza, non bastano a distogliermi dalla tentazione di sottoporle le mie elucubrazioni, delle quali lei stessa è parzialmente corresponsabile, per avere acceso in me, come in moltissimi altri suoi lettori, un interesse tanto forte.

Allego quindi un breve appunto in cui le sottopongo due ipotesi:

- che l'intento del quadro sia, non tanto quello di celebrare il concilio di Ferrara, quanto quello di denunciarne il fallimento, attribuendone la colpa a tre delle parti intervenute;

- che il diverso orientamento della fonte di luce possa essere interpretato come una rappresentazione primordiale del fuso orario, volta a sottolineare la lontananza nello spazio delle due scene rappresentate e la loro contemporaneità.

Concludo pregandola di perdonare la grossolanità degli strafalcioni in cui si imbatterà leggendo l'appunto allegato e ringraziandola in ogni caso per il tempo dedicatomi.

Confesso di invidiare i suoi studenti.

Emilia

Cara Emilia,

ho appena aperto la posta e le dico subito - anzi, subito dopo averla ringraziata di quanto mi scrive - che le due ipotesi che avanza, e su cui mi riservo di leggere con un po' di calma il suo appunto, sono ottime. Quella del fuso orario assolutamente seducente. Quella della denuncia a mio avviso un po' da sfumare, ma parzialmente confermata e comunque implicata in ciò che scrivo riguardo alla possibile committenza all'interno del Regesto Maior (quello che si legge solo online, non so se l'ha visto).

Ma le risponderò meglio appena avrò letto la sua argomentazione. Tenevo però intanto a riscontrare subito la sua meravigliosa mail. A presto,

Silvia Ronchey

Un'immagine di Bessarione? (3)

28/10/06 Archiviato in: L'enigma di Piero

Mi scuso per l'involontaria omissione, provvedo all'invio.

Si tratta per me di una scoperta recente e sono ancora alla ricerca di notizie.

le invio anche la e-mail che ho inoltrato, senza esito, al responsabile dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiali e Arte Sacra di Sircusa. L'immagine per quanto

ho letto, proviene dalla chiesa di San Gerolamo fuori le mura.

Comunque se riuscirò in questi giorni a costruire una breve comunicazione sensata e coerente mi piacerebbe partecipare al convegno di presentazione del suo libro.

La ringrazio per l'attenzione e le porgo i miei più cordiali saluti.

Sergio

Un'immagine di Bessarione? (2)

18/10/06 Archiviato in: L'enigma di Piero

Esiste un'altra immagine, in Sicilia, una tavola datata 1468, che rappresenta Bessarione (ne sono certo) nelle vesti di San Girolamo nello studio, un tre-quarti del lato opposto del viso, inequivocabilmente un ritratto (e fa considerare tale anche quello dello studiolo di Urbino), in tutto e per tutto simile a quello del Louvre. Stessa barba (un po' più scura), stesso modo di portare il cappello, stesso naso e anche qui occhio semichiuso e occhio aperto.

Glielo invio affiancato a quello di Berruguete per il raffronto. saluti

Sergio

Carissimo Sergio,

perdoni il ritardo con cui le rispondo ma tra la schiena fratturata che mi sfinisce già di suo e una fastidiosa influenza che non voleva più finire sono rimasta indietro con tutti i miei impegni e più ancora con la corrispondenza.

Sono interessatissima dalla tavola siciliana di cui mi parla, anche se non ho ricevuto alcuna immagine in attachment alla mail... Il che non fa che aumentare la mia curiosità.

I suoi apporti all'iconografia bessarionea si stanno moltiplicando e anche per questo mi domando, e le domando, se lei non voglia partecipare al miniconvegno di presentazione del mio libro che si sta organizzando tra Urbino, Pesaro e Rimini: l'idea è venuta alla D.ssa Mochi Onori quando ci siamo viste a Frontino, e subito hanno aderito sia il rettore di Urbino Bogliolo, sia l'Assessore alla Cultura di Rimini, sia Marcello Di Bella. E' probabile che la sede sia proprio la sua città.

Per ora non ho ricevuto comunicazioni sulla data e sull'organizzazione, ma tenevo a informarla subito, perché sarebbe bello se lei volesse presentare in tal modo i suoi ritrovamenti iconografici in sede scientifica, così che io mi senta libera di utilizzarlo poi in sede didattica e di indicarli ai miei allievi per le loro ricerche senza sottrarle, per così dire, il copyright...

Aspetto dunque l'immagine che mi annuncia e la saluto davvero cordialmente,

sua

Silvia Ronchey

Domanda di una studentessa

27/05/06 Archiviato in: L'enigma di Piero

Salve,

sono una studentessa di beni culturali dell'università di Salerno.Ho letto un articolo su un settimanale dove parlando di enigmi bizantini si è affrontato l'argomento dell'enigma della "Flagellazione" di Piero della Francesca con una Sua interessante intervista.Potrebbe se possibile darmi ulteriori informazioni in merito all'argomento?Lei ha offerto un' interpretazione molto interessante,quali sono le fonti grazie alle quali è riuscita a risolvere l'enigma della "Flagellazione"?Quali sono le documentazioni grazie alle quali è riuscita con assoluta certezza a svelarne il mistero?

Mi chiedo quale impatto questo Suo studio possa avere sulla storia dell'arte e mi chiedo inoltre come mai nessun altro prima di Lei è riuscito a spiegarsi il significato iconologico dell'opera pur essendo assolutamente esperto in materia.

Le porgo i miei complimenti per tutti i lavori e le ricerche che ha svolto in merito.

Cordiali saluti.

Elena

Gentile Elena,

ho impiegato sette anni a rispondere alle domande che mi propone! L'ho fatto scrivendo un libro, "L'enigma di Piero", che è appena uscito da Rizzoli e che era infatti lo spunto della mia intervista. In questo libro troverà tutte le informazioni in merito, l'intera documentazione (in parte fornita a stampa nell'appendice, in parte, data la mole dei riferimenti, fornita online all'indirizzo web che troverà indicato nel libro), e tutta la storia degli studi, delle teorie, degli equivoci e delle intuizioni seguendo le quali ho ricostruito quello che non solo io ma colleghi insigni quali ad esempio Salvatore Settis crediamo sia il significato della Flagellazione.

Mi farà piacere se, dopo aver letto il libro, sempre che ne abbia voglia, vorrà farmi conoscere i suoi commenti.

Grazie del suo interesse,

Silvia Ronchey

L'enigma e il cinema

31/10/06 Archiviato in: L'enigma di Piero

Illustre Professoressa,

mi permetto di disturbarla per inserirmi nell’elenco di coloro che si sono complimentati con lei per la splendida ricerca sulla Flagellazione di Piero della Francesca edita recentemente da Rizzoli.

Sono un quarantacinquenne lettore di Roma, funzionario del Ministero dell’Interno, abilitato all’esercizio dell’attività di guida turistica con interessi da profano per la storia dell’arte.

Quel che mi ha colpito nella sua ricerca, oltre all’affascinante approccio interdisciplinare generalmente raro nelle opere degli addetti alla materia, è stata soprattutto la capacità del tutto originale di attrarre il lettore nel mondo della storia dell’arte con lo stile di un consumato romanziere o di un esperto regista cimematografico senza arrecare il minimo danno alla serietà e alla scientificità del lavoro.

Colgo l’occasione per segnalarle un mio piccolo dubbio: alla pag. 8 Andrea apostolo viene definito come leggendario fratello di Pietro. Mi lascia perplesso una tale definizione riferita ad uno dei dodici apostoli che, come tralaltro lei stessa ricorda nel testo, è citato più volte nei Vangeli, e la cui storicità non è più dubbia dei restanti undici. (cfr. Mt 4,19; Mc 1,16; Lc 6,12; Gv 1,40).

Mi permetto infine di segnalarle un piccolo refuso: a pag. 112 la raffigurazione del personaggio in coda alla corte di Gaspare che rappresenta lo stesso Benozzo Gozzoli è indicato erroneamente alla tav. 126, mentre in realtà è alla num. 26.

Nella speranza di avere l'onore di poterla conoscere personalmente, mi complimento nuovamente e la saluto cordialmente.

Giuseppe

Roma, 31.10.2006

Carissimo Giuseppe,

l'allusione cinematografica mi manda in visibilio: non ci crederà, ma questo libro, rigurgitante di materiale scientifico, l'ho scritto fingendo sempre di avere davanti una macchina da presa. E la ringrazio delle due segnalazioni. In effetti non è certo "leggendario" in sé Andrea, ma solo, secondo alcuni biblisti, che fosse fratello di Pietro in senso carnale. Correggerò l'equivoco nella prossima edizione. Nel frattempo, nella terza edizione è stato corretto anche il refuso di p. 112.

Spero anch'io di incontrare un così attento lettore: magari in una delle manifestazioni su Piero che nel corso dell'anno si svolgeranno in varie città, e spero anche a Roma, prendendo spunto proprio dal mio libro.

Un grato e cordiale saluto,

SR

Articolo Maurizio Calvesi

26/09/06 Archiviato in: L'enigma di Piero

Cara Professoressa,

dopo che ho ricevuto il Vostro e-mail subito sono andato comprare il volume dell'Art e Dossier. Sicuramente ho sbagliato io, ma il numero 75 del 1993 é un volume dedicato a Cezanne.

Carissimo Mons. Nemeth,

il rimando bibliografico all'articolo di Calvesi che le ho inviato, e che è presente nell'apparato del libro, mi risulta corretto. Purtroppo non l'ho in casa, altrimenti gliene invierei una fotocopia, ma il catalogo-spoglio del Kunsthistorisches Institut Florenz dà come collocazione "Art e dossier, 8.1993 No. 75, p. 38-42", ed una ricerca su internet fornisce sempre i medesimi dati. Forse lei ha acquistato il dossier n. 75 (si trovano comunemente in tutte le librerie), ma in realtà qui si fa riferimento alla rivista (che invece andrebbe richiesta come arretrato).

Con i più cordiali saluti,

SR

Scacchi persiani

26/09/06 Archiviato in: Civiltà bizantina

Gentile professoressa Ronchey, ho recentemente letto il libro di Antonio Panaino sugli scacchi persiani, a seguito di una ricerca sul simbolismo scacchistico diramatasi dal breve e splendido saggio in proposito di Titus Burckhardt. Panaino dice molto poco in proposito e, pertanto, ho pensato di scrivere a lei per chiederle se potrebbe essere cosl gentile da farmi avere qualche informazione sugli scacchi bizantini, su saggi organici a essi dedicati, ecc. La ringrazio moltissimo in anticipo.

Cordialmente, Alessio

Carissimo Alessio, per gli scacchi bizantini (zatrikion) l'opera migliore resta sempre Koukoules, Byzantinon bios kai politismos, vol. I, pp. 220 sgg., da integrare con The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. I, s.v. Chess.

SR

Hillman in Italia

19/09/06 Archiviato in: James Hillman

Ho letto le sue interviste a James Hillman non ho piu notizie di questo mito vivente tornerà in Italia un giorno vista la sua età

Rosa

Cara Rosa,

sarà forse contenta di sapere che James Hillman è in ottima salute e si trova di passaggio a Roma proprio oggi... Purtroppo riparte domattina per gli Stati Uniti. Ma sono certa che tornerà. Stasera lo incontrerò e mi farò dire quando. A presto!

SR

Hillman a Torino

21/09/06 Archiviato in: James Hillman

Buongiorno,

ho seguito l'altro ieri una conferenza del prof. Hillman a Torino. Il tema era il sogno, e in parte l'arte. Avrei voluto porgli una domanda sul suo pensiero riguardo alla musica, ma non ne ho avuto modo. Ricordo che ne aveva accennato in una intervista tv rilasciata a lei qualche anno fa. Mi saprebbe indicare se sia possibile scrivere al professore, o se parla di quest'argomento in qualche pubblicazione? Grazie

Franca

Cara Franca,

dell'arte e della musica James Hillman parla nei due dialoghi pubblicati da Rizzoli: "L'anima del mondo" e "Il piacere di pensare", il cui primo nucleo sono appunto le due interviste televisive che gli avevo fatto per RaiDue, un nucleo però sviluppato e ampliato. Può trovare la scheda dei due libri anche in questo sito; le segnalo che sono disponibili anche in paperback. In appendice al primo si trova anche un mio saggio su Hillman ("La passione di Hillman per l'anima"), in cui cerco di esporre il suo pensiero a un pubblico non specialistico. In fondo a entrambi si trova la bibliografia completa delle opere di Hillman tradotte in italiano - cioè quasi tutte - insieme all'indicazione della loro edizione originale.

Buona lettura!

SR

La battaglia del 1456

20/09/06 Archiviato in: L'enigma di Piero

Con piacere ho letto il Vostro libro l'Enigma di Pero. Alla pagina 245 Lei srive: secondo alcuni miei colleghi, alla loro sconfitta del 1465 sul Danubio. Si potrebbe sapere o leggere di questo di piz. Chi sono questi colleghi? Dove ne hanno scritto? ecc.

Gradirei una risposta in merito.

Mons. Laszls Nimeth

Caro Mons. Nimeth,

gli studiosi che si sono spinti a scorgere nella Battaglia di Costantino e Massenzio una precisa memoria della vittoria contro i turchi conseguita nel 1456 (non 1465) sono Maurizio Calvesi e Franz Büttner. Ecco i riferimenti:

M. Calvesi, La Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca. I due Giovanni all’ultima crociata, “Art e Dossier” 75 (1993), pp. 38-41;

F. Büttner, Das Thema der Konstantinschlacht in Piero della Francesca, “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz” 1-2 (1992), pp. 23-40.

I rimandi a queste opere, come a tutte le altre fonti primarie o secondarie che vengono direttamente o indirettamente menzionate nel mio libro, che sono onorata e lietissima abbia attratto la sua attenzione, compaiono nel Regesto Maior pubblicato online per ragioni di spazio e reperibile integralmente sia all'indirizzo indicato a p. 446 del volume (http://www.rizzoli.rcslibri.it/enigmadipiero) o all'interno del mio sito (www.silviaronchey.it), insieme alle relative abbreviazioni bibliografiche.

Con un cordialissimo saluto,

SR